ヤスミンです。発表会の期日が迫ってきました。発表会直前の今日この頃は、事務仕事も多くて頭が回らず一時的におバカになるへろへろ期でもあり、その一方で一緒にステージを作ってくれるスタジオダンサーズやミュージシャンのお二人への…

カテゴリー: 民族音楽

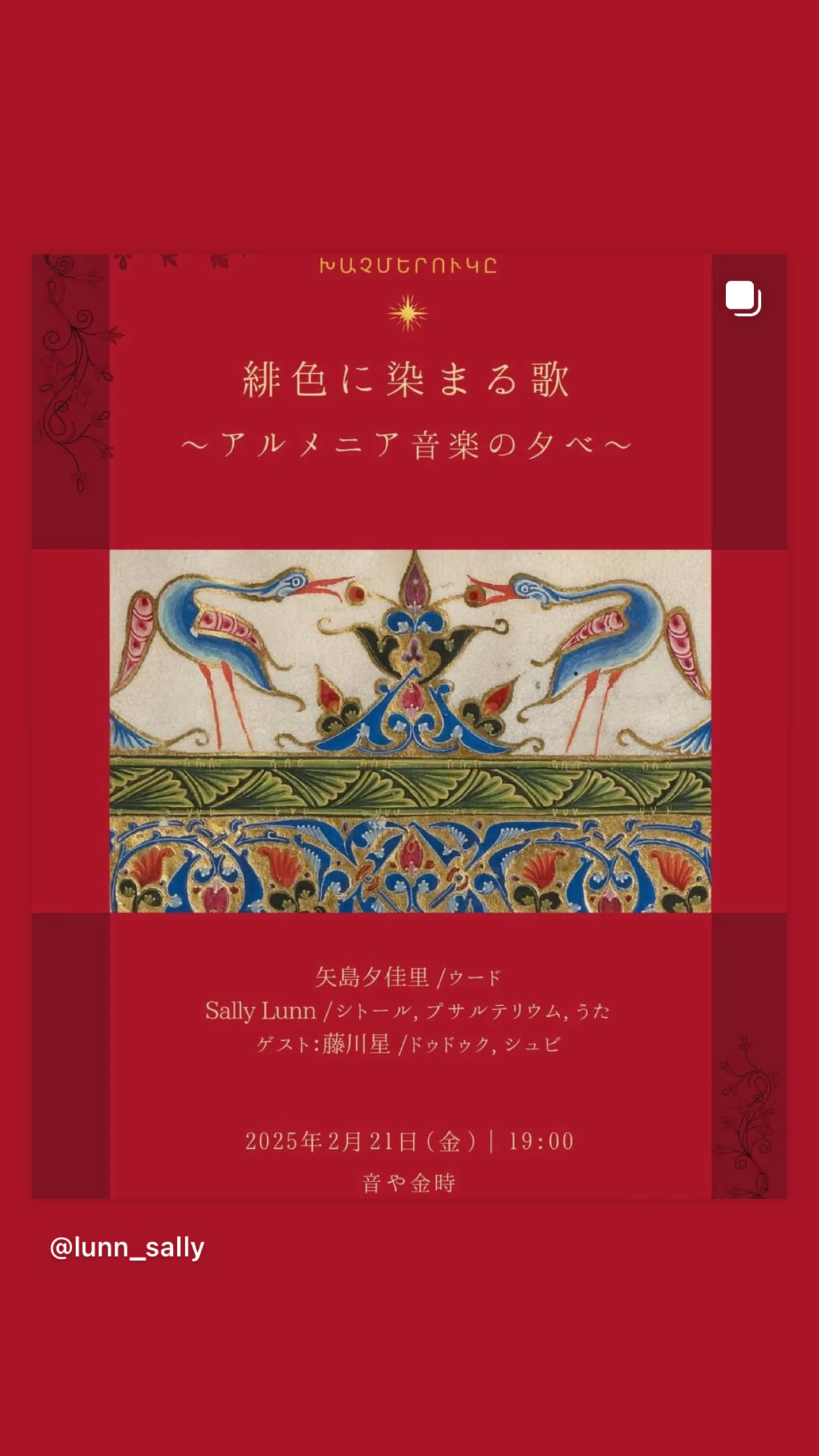

アルメニアの吟遊詩人の世界で踊る

ヤスミンです。こんにちは。一昨日、西荻窪のライブハウス「音や金時」で開催されましたアルメニア音楽ライブの飛び入り参加、無事終わりました。古楽器奏者のサリランさん、ドゥドゥク奏者の藤川星さん、そしてウードの夕佳里さん。この…

2/21(金)アルメニア音楽ライブで踊ります

ヤスミンです。こんにちは。 先々週、とても可愛がっていたセキセイインコが天に召されてしまい、今絶賛ペットロス中です。 小さなインコちゃんはいつも私の踊りの練習を見守ったり、邪魔したり。お空に帰った日の日中も、いつものよう…

2024年度発表会終了報告

2024年度スタジオヤスミンチャリティー発表会終了報告 発表会終わってしまいました。楽しかったのと、終わってしまって寂しいのと、あちこちでやらかしてしまったミスを悔やむ気持ちと、色んな感情が混じり合ってますが、それらが混…

9/8(日)、二子玉川にて発表会を開催します!

梅雨がいつの間にかあけて酷暑の日々ですね。でも、夏バテにならないように注意しながら、発表会準備を進めています。 今年の発表会は再び、「踊って社会貢献」をテーマにチャリティーイベントとして行うことにしました。 きっかけは、…

インターナショナルダンスフェスティバル終了報告

ヤスミンです。一昨日、カルッツかわさきにて開催されましたインターナショナルダンスフェスティバルが無事終演しました。主催のKIDAの皆さま、心を寄せてくださった皆さま、有難うございました。 様々な国の踊りや芸能が一堂に会す…

ベリーダンスってどんな踊りだろう?

ヤスミンです。この土日もイベント向けの練習をしてました。共演する生徒さんたちと「あ、心が通い合っているな」と感じられるようになって、なんだか嬉しいです。 今回のイベントは、多文化共生を切り口したダンスフェスティバルなので…

3連休は練習三昧

こんにちは。ヤスミンです。敬老の日の3連休はいかがお過ごしでしょうか?私は月末のイベントの後に両親の顔を見に帰省するので…3連休はダンス練習三昧です。 練習すればするほど、あちこち直してもっと良くしたい、という願望が出て…

ベリーダンスの魅力を伝えたい

こんにちは、ヤスミンです。9月になって朝晩はなんとなく涼しくなってきましたが、わたしたちは月末のイベントに向けてますますヒートアップしてます。 何度かお伝えしてます通り、9月29日開催の「インターナショナルダンスフェステ…

音楽と踊りがある幸せを制限してはならない

ヤスミンです。こんにちは。 このブログを読んでくださっている方は、踊りが好きで、音楽も好きなのではないかと思うのですが、その「踊り」も「音楽」も禁じられたらどんな気持ちになりますか? アフガニスタンのタリバン政権が音楽を…